Lavorare con lentezza: Enzo Del Re, “l’ultimo cantastorie di Mola di Bari”, lo cantava fin dal 1974, accompagnandosi con una sedia, in un inno di denuncia al logorante lavoro di fabbrica.

Oggi di catene di montaggio ne sono rimaste poche, almeno in Italia, si direbbe che i “Tempi moderni” di Chaplin si siano conclusi.

Eppure siamo perennemente alla ricerca di un tempo che ci viene rubato. Da qualcuno o da qualcos’altro. Sempre schiacciati da un ritmo di vita ancor più individuale di quello imposto dalla fabbrica. Pressati non da un macchinario, ma vittime di un vortice di cose da fare, azioni-azioni-azioni, per dare un senso alla vita.

Ciononostante, il mondo che ci circonda si rivolge a noi in modalità slow – almeno così dice: slow ways of life, slow news, slow travels, slow food, slow medicine, slow brand…

Che poi, in italiano, slow ci piace tradurlo con sostenibile. Non importa se poi dietro le quinte nasce un grande marchio che mette in moto la grande macchina dei soldi che, in modalità speed, spesso distrugge tutto ciò che di lento poteva esserci.

Assistiamo, dunque, al dilagare di una incoerenza tra linguaggio e azione.

La lingua ha costruito una realtà immaginaria, nell’illusione che siano le parole a ridare vita a valori che il capitalismo occidentale ha soppresso in nome del denaro. E intanto la realtà vera viaggia a velocità crescente, a rincorrere le notizie (vedi l’uso smodato dei social network e un giornalismo che è ormai infotainment); ad acquistare il cibo nei centri commerciali per rincorrere il tempo che non c’è mai, o nelle boutiques del cibo, dove la garanzia è data dal rapporto di uguaglianza cibo sostenibile=cibo più caro; a lavorare esageratamente, regalando ai nostri padroni (dalle multinazionali alle organizzazioni no profit) ciò che abbiamo di più prezioso, il tempo, illudendoci di ingannare la crisi e dare nuovo spazio alla dignità dell’individuo.

Il rapporto tra la lingua che usiamo per esprimerci e le azioni che seguono è sempre più astratto. D’altronde, Gramsci ci aveva avvertiti: «occorrerà resistere alla tendenza di rendere facile ciò che non può esserlo senza essere snaturato» (Quaderni dal carcere). Il linguaggio è sempre più al servizio della semplificazione: più il mondo diventa complesso, più i media si sforzano di semplificare. “Perché così la gente capisce”. E no! La gente così comincia lentamente e inesorabilmente a perdere le sfumature racchiuse in una parola, le piccole differenze di significato.

E con cosa ci esprimiamo, se viene meno la potenza e la capacità di usare la lingua?

I dialetti stanno perdendosi, e con essi tutta la cultura che vi ruota intorno.

Le parole non sono più parole, ma tag, pezzi senz’anima di un meccanismo che richiama la catena di montaggio, dove tutti gli elementi sono uguali e hanno senso nella quantità più che nella qualità.

Le parole non si scelgono più con cura, nemmeno da chi dà le notizie. Non c’è più tempo, dicono.

Lo vediamo a scuola: i ragazzi non sono più in grado di esprimersi, è questo forse il più grande disagio che vivono, non sanno come chiedere aiuto, non riconoscono i ruoli, accorciano le parole perché si illudono di essere più diretti, ma in realtà hanno paura della complessità che c’è dietro ai loro pensieri. Tendono ad omologarsi perché temono la differenza, come nelle parole così nelle relazioni. E quindi non amano dialogare: urlano oppure sono dislessici, perché non riescono a fare ordine tra i loro pensieri.

La società dei consumi ci ha ridotti così, lo diceva Pasolini già nei tempi in cui la parola frigorifero si era imposta uguale lungo tutto lo stivale, e significava una sola cosa: benessere.

Anche se a un certo prezzo, come faceva notare Monicelli…

Dopo avere spremuto all’inverosimile il paradigma della crescita, dello sviluppo a tutti i costi, ora la società dei consumi ci vende, almeno all’apparenza, la sua antitesi: lo slow.

Abbiamo lo scaffale dell’equo e solidale e lo scaffale conveniente (leggasi ciarpame per poveracci), ma alla fine “la cassa è sempre la stessa” (Wolf Bukowski, La danza delle mozzarelle).

Oggi con la lingua si comunica, non ci si esprime.

Oggi con la lingua si comunica, non ci si esprime.

Prendiamo, per esempio, la parola contadino.

Da un lato si direbbe tornato di moda: chi meglio di lui è alfiere dello slow? Dall’altra chi ha mai visto un contadino buono, pulito e giusto? È forse il famoso contadino 2.0? Una cosa è certa: l’importante è parlare di lui, ma di sicuro non farlo parlare.

A febbraio scorso abbiamo, viceversa, avuto l’occasione di sentire parecchie delle loro voci: a Costa Vescovato, sulle colline tortonesi, le terre di Coppi, abbiamo partecipato a La terra Ri-Media, un laboratorio sull’agricoltura contadina e sul ruolo della formazione e della comunicazione al suo interno.

Circondati da tanti di loro, ci siamo chiesti chi sono i contadini. E ci è subito tornato alla mente il flusso di racconti di Nuto Revelli ne Il mondo dei vinti.

Ma chi è il contadino oggi, 40 anni dopo Nuto?

“Solo il contadino ha storie da raccontare. Gli altri raccontano storie”. Dannato storytelling!

“Braccia rubate all’agricoltura” era ed è un insulto. Eppure solo il contadino può trasmettere un sapere insostituibile, anzi un know how (uau!). Ha un ruolo culturale, è un educatore, proprio come la scuola. Ma anche sociale: dalla sua individualità può farsi catalizzatore di una comunità, di un’idea di comunità e di società.

“Braccia rubate all’agricoltura” era ed è un insulto. Eppure solo il contadino può trasmettere un sapere insostituibile, anzi un know how (uau!). Ha un ruolo culturale, è un educatore, proprio come la scuola. Ma anche sociale: dalla sua individualità può farsi catalizzatore di una comunità, di un’idea di comunità e di società.

Ma lo Stato può obbligarlo ad assumersi anche un ruolo economico -nel momento in cui diventa un imprenditore agricolo– e così facendo lo carica di una soma burocratica inusitata, non dissimile da quella della grande agroindustria. In questo modo i potenziali benefici del progresso si vanificano: il contadino non può affrancarsi dalla sua tradizionale solitudine, unirsi ad altri contadini per lavorare in modo cooperativo. E soprattutto, il suo sforzo di costruire un modello produttivo diverso finisce per diventare una piccola rotella puramente decorativa dell’ingranaggio della grande distribuzione: “alla fine il contadino, che si crede rivoluzionario, non fa altro che portare acqua al sistema borghese della distribuzione del cibo” sostiene Roberto Schellino. Il contadino nel mercato globale, insomma, è l’elemento autogiustificativo del grandi distributori buoni puliti e giusti.

I contadini, dal canto loro, stanno imparando ad usare i media, ne studiano i processi socio-culturali, i rischi, se ne servono per presentarsi e confrontarsi con i potenziali acquirenti.

I contadini, dal canto loro, stanno imparando ad usare i media, ne studiano i processi socio-culturali, i rischi, se ne servono per presentarsi e confrontarsi con i potenziali acquirenti.

I media, invece, continuano a seguire un modello di palinsesto precostituito e ormai vecchio: raccontano storie, perpetuando un’immagine folkloristica e oleografica dei contadini e della loro campagna, da cui emergono individualità decorative ma certamente non i processi agricoli e l’organizzazione sociale dell’agricoltura; i media usano quelle storie per confermare la loro tesi, per costruire la contadinità, che non andrebbe mai a mettere in discussione i processi della GDO (Grande Distribuzione Organizzata), ma che crea molto facilmente l’illusione di prossimità, come se la terra fosse alla portata di tutti.

La rivoluzione, in fondo, è possibile solo attraverso l’agricUltura. Se vogliamo costruire un nuovo paradigma di vita, che non abbia come finalità solo i soldi, bisogna che si ragioni insieme su vecchi valori: il tempo, il rapporto uomo-natura, la terra, l’acqua (pubblica!), le relazioni umane. Insomma, che si ritorni alle radici del vivere. Alla terra. Con un grande atto di responsabilità da parte di chi la racconta.

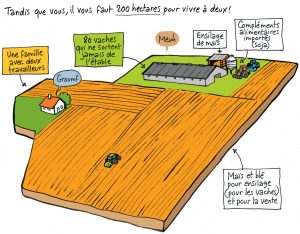

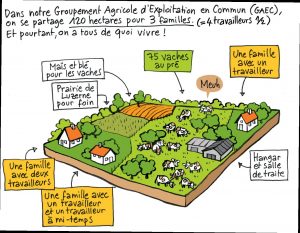

Le illustrazioni sono tratte dall’opuscolo L’agriculture paysanne expliquée aux citoyens curato da Confédération Paysanne. La versione italiana è scaricabile qui.